Eine Szene auflösen

Der Floorplan und seine Symbole

Der dramatische Handlungsraum

Was die Kamera auch filmen mag, der Raum vor ihr ist begrenzt und die Aktion in der Szene sind auf ihn beschränkt.

Innerhalb/außerhalb der Aktion

Um sich mit dem Aktionskreis näher vertraut zu machen , sollten Sie Sequenzen nicht als Abfolge unterschiedlicher Einstellungen ansehen, sondern lernen, sie unter dem Aspekt des Raumes zu betrachten.

Der Kameramann Gordon Willis stellt die Kamera zum Beispiel häufig mitten in den Aktionskreis hinein und erlaubt den Schauspielern sich rund um die Kamera zu bewegen.

Wahrnehmung von Raumtiefe

Faktoren zur Darstellung von Raumtiefe

- Verdeckung/Überlagerung (im englischen „deep staging“ genannt, die Tiefenwahrnehmung steigert sich dadurch enorm.

- Licht und Schatten (Schatten geben Hinweise über die räumliche Ausdehnung von Objekten; Lichtkanten helfen bei der Trennung von Objekten zum Hintergrund –> besonders schön zu sehen in der Schwarz-Weiss Fotografie, da dem Betrachter hier die Farbe als Anhaltspunkt für die Tiefe fehlt. )

- Farbtemperatur und Verblassung ( Warme Farbtöne wirken zu uns näher positioniert als kalte Farbtöne; Natürliche Verblassung von weiter entfernten Objekten, durch Beugung und Brechung von, praktisch: Partikel in der Luft –> wirken oft bläulicher)

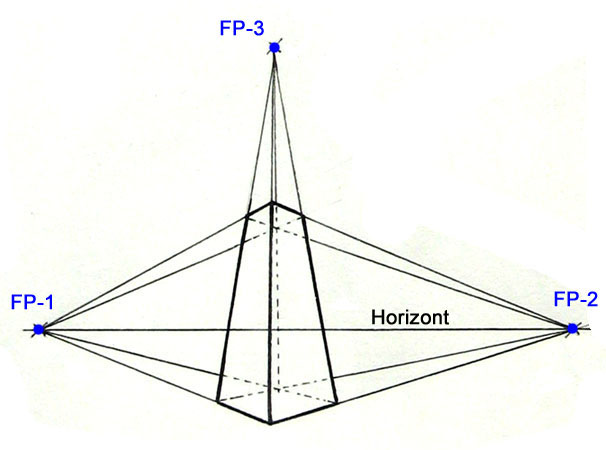

- diagonale Fluchtlinien (geben Tiefe; horizontale und senkrechte Linien hingegen wirken flach und undramatisch; Fluchtlinien laufen Diagonal bis sie im Fluchtpunkt zusammenlaufen; schräge Positionierung zu Kanten von Objekten verstärkt den Effekt von Tiefe. Dieser Effekt verstärkt sich, je mehr Fluchtpunkte im Bild zu sehen sind–>siehe Zeichnung) Durch markante Linienführung kann der Blick des Betrachters gelenkt werden, beispielsweise entlang einer Fluchtlinie bis zum Schnittpunkt–>exponierte Position für eine Figur

https://www.thomasgauck.de/themen/bildaufbau-und-bildwirkung-fluchtpunkte/

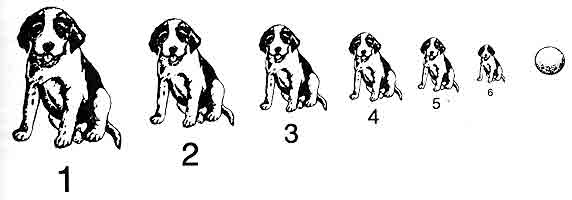

- relative Größe ( häufig für optische Täuschung genutzt; Vordergrund macht Bild gesund…; hilft bei der Verortung von Objekten im Raum.

- Strukturen (entstehen durch Wiederholung von Objekten im Blickfeld, oder Texturen auf einem Objekt, so ergibt sich eine regelmäßige Struktur bsp. Fliesenboden, Kacheln an der Wand; Pflastersteine, parkende Autos; Gitterstruktur

- Erfahrung ( je älter wir sind desto stärker greift unser Gehirn auf seine Erfahrungen zurück.) Optische Täuschungen nutzen solche Gewohnheiten durch Erfahrung gerne aus.

Weitere Kamera-Effekte waren Vorsatzmodelle und Glass-Shots, mit denen Bildkompositionen am Set möglich wurden. So wurden zum Beispiel in „Ben Hur“ von 1926 die oberen Bühen und das riesige Tor als Modell realisiert und in 10 Meter Abstand von der Kamera aufgehängt, während die originale Bühne 40 Meter entfernt war. Vorteil von Vorsatzmodellen ist die identische Lichtsituation, allerdings ist der Unterschied in der Bildschärfe problematisch.

- Parqallaxe (siehe Beispiel Pivot Shot)

Eine Manipulation dieser Faktoren verändert die Wirkung des Raumes!

das Filmische: der Blick aufs Ganze

Ohne Zweifel ist die grosse Ball-Sequenz am Ende vonIl gattopardo

(1962) der Höhepunkt in Viscontis vielschichtiger Kunst: Hommage an die opulenten Orgien bei Erich von Stroheim (in Merry-Go-Round oder The Wedding March) und danach selbst Vorbild für zahllose Fest-Inszenierungen – von Bondarchuks War and Peace (1968) über Coppolas The Godfather

(1971) bis zu Kubricks Eyes Wide Shut (1999). Diese Sequenz vereinigt ganz unterschiedliche Elemente in sich: das Literarische (den Abgesang auf den sizilianischen Adel und seine Zeit), das Theatralische (die Spannung der Figuren im Raum), das Musikalische (Nino Rotas Verdi-Variationen), das Malerisch-Bildhafte (Giuseppe Rotunnos Licht- & Bild-Kompositionen, die das Tun der Figuren immer im Verhältnis zum Dekor einfangen), schliesslich – auf der integrativen Ebene – das Filmische: der Blick aufs Ganze und der Rhythmus der Blicke, wodurch die Figuren in Bezug zur Geschichte und ihrer eigenen Vergangenheit, zu anderen Personen wie zu ihrer Umgebung vorgeführt (und reflektiert) werden.

Kamerapositionen: Der Raum und seine Wirkung

- Die Proxemik betrachtet den Raum in dem sich zwei Kommunikationspartner befinden

- Wie wirken die Positionen und Abstände der Personen und der Objekte im Raum auf die Kommunikationspartner? Warum wirken sie so?

- tauschen wir einen Kommunikationspartner gegen eine Kamera aus, liegt es auf der Hand , dass die in der Proxemik erforschten Wirkungen von Räumen und Distanzen auch auf Kamerapositionen zutreffen. (statt des Gerätes könnte man auch einen Zuschauer hinstellen.)

- Sowohl der Raum als auch die darin befindlichen Schauspieler kommunizieren mit dem Zuschauer, vertreten durch die Kamera.

Die vier Distanzkategorien

- Intime Distanz

- Persönliche Distanz

- Soziale Distanz

- Öffentliche Distanz

„Woyzeck“- Werner Herzog (1979) Exzerpte

Exzerpt 1#

Exzerpt 2.#

Exzerpt 3#

Analyse der Bildkomposition: „statische Komposition“ (Übung in der Gruppe)

- Schwerpunkt der Übung: Reaktion des Auges auf eine statische Komposition

- eigene Notizen und/oder Skizzen können hilfreich sein

- verlassen Sie sich auf das was Ihre Augen sehen und mit eigenen laienhaften Worten beschreiben können.

- es geht in der Übung darum, zu verstehen wie unsere Wahrnehmung funktioniert.

Giottos gesamtes Werk behandelt religiöse Themen. Er gilt als „der eigentliche Begründer der italienischen Malerei“ Mit seiner Malerei führte Giotto eine ganz neue Darstellungsweise in die Kunst ein: Er überwand die mittelalterliche Tradition der flächigen und bedeutungsperspektivischen Bildordnung. Seine im Ansatz perspektivische Gestaltung , die Körperlichkeit seiner Figuren und ihr individuelles Auftreten waren die Grundlagen, auf denen sich die Malerei der Renaissance entwickeln konnten.

Als bedeutendste Aspekte seines Schaffens gelten jedoch die hohe Natürlichkeit und Lebhaftigkeit seiner Figuren, ebenso wie die Vorbereitung der Perspektive.

Damit überwand er die ikonographischen Normen der byzantinischen Malerei, die seit Generationen die Maler des Abendlandes beeinflusst hatte. Er leitete die Entwicklung ein, die schließlich zu dem für die nachgotische Kunst in Italien (Rinascimento) typischen Realismus führte. „Giotto nun war es, der sich auf das Gegenwärtige und Wirkliche hin ausrichtete… das Weltliche gewinnt Platz und Ausbreitung, wie denn auch Giotto im Sinne seiner Zeit dem Burlesken neben dem Pathetischen eine Stelle einräumte“ (Hegel).

Während für die herkömmliche Malerei zweidimensionale Figuren charakteristisch waren, die als Symbole vor einem mit Symbolen dekorierten flächigen Hintergrund angeordnet waren, stellte Giotto plastisch modellierte Individuen in einen perspektivischen Raum, die zueinander Beziehungen unterhalten.

„Beweinung Christi“

Andrea Mantegna, um 1480 (?)

Tempera auf Leinwand

66 × 81,3 cm

Pinacoteca di Brera, Mailand

S. 21 Perspektive als Zwang (Pers).

Leonardo hat den Schrecken und die Bestürzung der Tischgesellschaft eingefangen. Dennoch präsentiert er dem Betrachter diese dramatische Szene geordnet, strukturiert, kontrolliert. Sämtliche Fluchtpunktlinien laufen auf die Stirn Jesu in der Bildmitte zu. Im Hintergrund verleiht die streng geometrische Wandaufteilung dem Bild Gliederung, Maß und Rahmen. Die ganze Darstellung atmet einen sorgsam aus-tarierten Gleichklang von Individualität und Gemeinschaft, von Bewegung und Ruhe. Leonardo da Vinci, 1494–1498

Die Diagonale S. 22/23 (Komp) Rundreise durch das Bild

Ein chaotisches Abendmahl

Struktur? Kontrolle? Gleichklang? Ruhe? Davon kann hier keine Rede sein: ein wüstes Durcheinander. Wild gestikulierende Menschen mit verrenkten Gliedmaßen, vermutlich kurz davor, über Tisch und Bänke zu gehen. Fast könnte der verwirrte Betrachter fürchten, gleich Augenzeuge einer Kneipenschlägerei zu werden. Auch hier ein langer Tisch, aber halb umgestoßen. Darauf Weinflaschen, Kelche, Schalen mit Früchten. Bedienstete hasten linkisch hin und her und vergrößern so das Chaos noch. Die Figuren scheinen aus dem Bild zu springen. Alle äußere Ordnung ist zusammengebrochen durch Jesu Ankündigung des Verrats. Ebenmaß und Harmonie sind durch die auseinanderstrebenden Linien aufgelöst, Konturen treten schroff hervor. Ein Kontrast aus gespenstischer Dunkelheit und gleißendem Licht. Das alles vermittelt ein Gefühl der Beunruhigung und Unsicherheit.

Jacopo Tintorettos „Abendmahl“, 1594 für die Kirche „San Giorgio Maggiore“ in Venedig gemalt, hat nichts von der würdevollen Innerlichkeit und der erhabenen Schönheit des Leonardo-Freskos. Stattdessen herrschen hier Chaos und Konfusion. Der komplizierte Bildaufbau, die rätselhaft-düstere Farbgebung, die heftigen Bewegungen der Figuren mit ihren verdrehten Körpern – all das bricht mit den herkömmlichen Abendmahls-Darstellungen: unbekümmert, herausfordernd, radikal.

Sakrale Geometrie S.16 (Komp) | Göttliche Symmetrie S.17 (Komp) | Das Dreieck S. 18 (Komp)

Von starker Theatralik ist seine Kreuzabnahme für die dortige Kathedrale, sowohl was die obere, erregt um den Leichnam Christi kreisende Gruppe betrifft als auch die um das Kreuz versammelte Gruppe von sechs Personen, bei denen er alle Abstufungen von Trauer und Schmerz durchspielt. In der leuchtenden Farbigkeit dieser Bilder zeigt sich noch Rossos Nähe zu Pontormo.

Gemälde von Jacopo Tintoretto

ist ein Ölgemälde auf Leinwand und datiert von ca. 1575–1580.

Bewegung, dynamisch über den Rahmen hinaus S. 21 (Komp)

Michelangelo Merisi da Caravaggio

„Bacchus“ (um 1596), Galleria degli Uffizi, Florenz (Barock)

Caravaggio zeichnete sich durch seine neuartige und realistische Bildgestaltung aus. Vornehmlich in der Behandlung christlicher Themen ging er durch Verknüpfung des Sakralen mit dem Profanen neue Wege. Seine bedeutendste malerische Innovation war das Chiaroscuro, die Hell-Dunkel-Malerei, als ein Gestaltungselement der Szenen.

Thomas Gainsborough, 1749/50 (Rokoko )

Öl auf Leinwand

69,8 × 119,4 cm

National Gallery (London)

S.15 Symmetrie/Asymmetrie

Gainsborough war wenig älter als 20 Jahre, als er das Doppelporträt des jung verheirateten Ehepaares malte. In dem Bild sind zwei Genres der Malerei, Porträt- und Landschaftsmalerei, vereinigt. Beide gehören zu den Spezialgebieten des Malers.

Farbkontrast: Lässigkeit und Kühle im Gestus. Kaltes „nüchtern“ zu nennendes , weißes Licht fällt auf Robert Andrews und seine Frau und lässt das Ehepaar wie losgelöst vor der lebendigen, in warmen , erdigen Tönen gehaltene Landschaft erscheinen. Links und Rechts führen Sichtachsen an der Figurengruppe vorbei in die Tiefe des Bildes , wodurch ein dynamischer Vorder- Hintergrundbezug hergestellt wird.

„Die Malkunst“ (Barock)

Jan Vermeer, um 1666/1668

Öl auf Leinwand, 120 × 100 cm ,Kunsthistorisches Museum

Goldener Schnitt und Harmonie S. 32/33 (Komp)

Max Beckmanns „Familienbild“ (1920) (Expressionismus)

Subjektive Perspektive S.50/51 (Pers.)

Wenn Bilder laufen lernen

Quelle:

https://blog.zeit.de/teilchen/2019/02/13/malerei-film-berlinale-gemaelde-filmfestival/

Wenn Regisseur*innen Gemälde zitieren, muss dass der Deutung des Films also nicht zwangsläufig zuträglich sein. Jedoch bekommen wir Zuschauer*innen einen Anhaltspunkt, einen Hinweis, wie man mit dem gesehenen Film umgehen kann. Sie gewähren einen Blick in die künstlerische Tätigkeit der Filmschaffenden – und auf fantastische Bilder.

der italienische Regisseur Pier Paolo Pasolini der mit seinen Tableaux vivants Filmgeschichte schrieb. Die Inszenierung dieser lebenden Bilder geht auf das frühe 18. Jahrhundert zurück, bei Anlässen und Festen wurden bekannte Gemälde von Künstlern nachgestellt. Pasolini griff dies mit der neuen Filmtechnik wieder auf und bettete sie in eine neue Handlung und einen neuen zeitlichen Kontext:

In La Ricotta (dt. Der Weichkäse/Italien, Frankreich/1963) wird ein fiktiver Bibelfilm gedreht und im Zuge der Arbeiten ein manieristisches Bild des Malers Rosso Fiorentino mit lebenden Schauspielern nachgebaut. Dies scheitert immer wieder an den Darstellern und das Gemälde wird zunehmend zur Karikatur. Unabhängig von jeder Gesellschaftskritik und Deutungsweise ist es eine Verneigung des Regisseurs vor dem Maler.

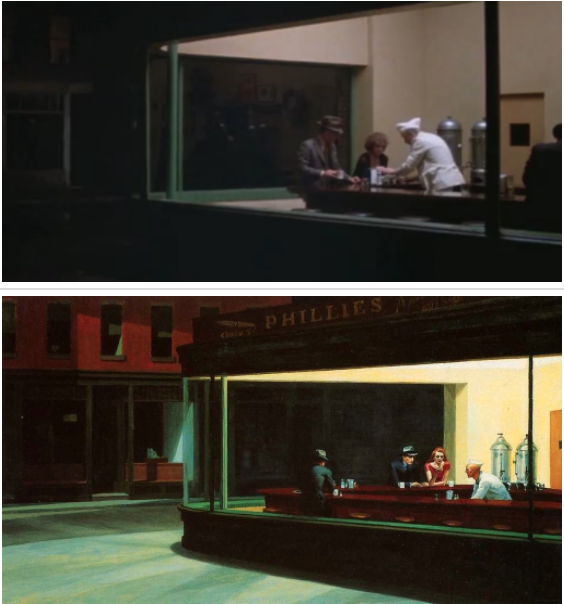

Für Herbert Ross‘ filmische Interpretation von Edward HoppersNighthawks (1942) in Pennies from Heaven (dt. Tanz in den Wolken/USA/1981) liegt nach Aussage des Regisseurs die Idee zugrunde, dass mit diesem Bild eine ganze politische und wirtschaftliche Wirklichkeit gezeigt wurde, die der Autor in seinem Film abbilden wollte. Es ist daher nicht überraschend, dass die Szene im Film fast identisch zum gemalten Original ist:

Das Kostüm der Figur Django in Quentin Tarantinos Django Unchained (USA/2012) wurde inspiriert durch das Gemälde The Blue Boy von Thomas Gainsborough und zur Grundlage des dandyhaften Charakters im Film. Obwohl The Blue Boy nicht für den Film reinszeniert wurde, wird die Atmosphäre und Ästhetik des Gemäldes in Form des Kostüms durch den gesamten Film getragen.

Diese Ruhe findet sich auch in der Eröffnungsszene des Lars-von-Trier-Films Melancholia, und wenn man seinen Worten Glauben schenken darf, so war es ein Gemälde, das der Entstehung des Films Pate stand. So war es Ophelia, 1952 von John Everett Millais gemalt, dass ihn dazu inspirierte, Melancholia zu drehen und Kirsten Dunst als Frau im Wasser zu zeigen.